Растущая активность человека, связанная с добычей полезных ископаемых, влечет за собой новые вызовы для безопасности населения и инфраструктуры. Даже те территории, которые ранее считались абсолютно спокойными с точки зрения сейсмической опасности, сегодня сталкиваются с риском землетрясений. Команда ведущих российских ученых с участием Алексея Остапчука из МФТИ при поддержке Российского научного фонда представила инновационный подход к выявлению и оценке вероятности возникновения сейсмических событий в таких регионах.

Проблема традиционного прогнозирования в асейсмичных зонах

Обычные методы оценки землетрясений ориентируются на анализ уже зафиксированных сейсмических волн. Однако в регионах, где ранее не регистрировались подобные события, такой подход теряет эффективность — отсутствуют статистические данные для построения надежных прогнозов. При этом развитие промышленности, включая добычу нефти и газа, оказывает значительное влияние на недра и способно привести к формированию новых зон напряжения, ранее незаметных для ученых и служб безопасности.

Уникальная методика на основе структуры разломов

Группа исследователей под руководством Алексея Остапчука разработала новую методику, позволяющую оценивать риск возникновения землетрясений по геологическим данным, еще до появления сейсмических признаков активности. Ключевое значение при этом имеет детальное изучение строения разломов, типов горных пород и их физических характеристик. Методика основывается на анализе реологических свойств пород — то есть их способности к деформации при различных условиях, что позволяет понять, как потенциальная энергия внутри Земли может высвободиться и спровоцировать тектонические сдвиги.

Практическое исследование Приморского разлома

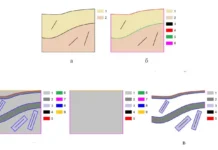

В качестве модели ученые выбрали участок длиной 160 километров в районе коллизионного шва между Сибирским кратоном и Ольхонским террейном. Здесь, в зоне Приморского разлома, ранее происходил активный контакт тектонических плит. Современные образцы горных пород с глубины 10-15 километров были подвергнуты физико-химическому анализу; ученые создали подробный каталог, описывающий их строение, состав и врожденные дефекты. Благодаря лабораторным экспериментам удалось получить картину того, как разные типы пород влияют на режимы деформации: от стремительных и разрушительных сдержек — источников мощных землетрясений — до плавных асейсмических сдвигов, не угрожающих инфраструктуре.

Передовые технологии и новые карты риска

В работе использовалась технология электротомографии, позволяющая точно определить структуру залегания пород и выявить полосы с максимальной концентрацией трещин и разломов. На основе полевых данных и экспериментальных исследований ученые составили уникальную карту с зонами различного уровня опасности. Выяснилось, что узкие сегменты шириной 100-200 метров, состоящие из пород, подверженных быстрому разрушению, таких как кварц, могут стать очагами особо сильных сейсмических событий. Эти потенциально опасные зоны встречаются примерно каждые 60 километров. Там же, где преобладают хорошо армированные (ускоренно упрочняющиеся) породы вроде мрамора или сланца, процессы растяжения и сползания проходят плавно, что не создает угрозы для окружающей среды.

Оптимистичный взгляд на контроль сейсмической опасности

Впервые российским ученым удалось создать методику, позволяющую оценивать сейсмический риск даже там, где еще не было зафиксировано ни одного сильного землетрясения. Это неоценимо важно для развития регионов, в которых планируется строительство крупных промышленных объектов, инфраструктуры и жилых кварталов. Новый подход не только поможет минимизировать ущерб и спасти жизни, но и даст реальный инструмент для создания систем раннего оповещения и планирования устойчивого развития территорий.

Научная коллаборация и поддержка развития

Разработка и внедрение новой системы прогнозирования сейсмических угроз стали возможными благодаря усилиям нескольких научных центров — МФТИ, Института динамики геосфер им. академика М. А. Садовского РАН, Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН и Института земной коры СО РАН. Научный проект был реализован при поддержке Российского научного фонда, что позволило провести масштабные лабораторные и полевые исследования, а также внедрить новые современные аналитические технологии.

По словам Алексея Остапчука, созданная модель и методы анализа будут полезны как для науки, так и для практиков, работающих в области геологии, строительства и охраны окружающей среды. Исследование открывает новые возможности для понимания динамики земной коры и эффективного управления рисками, что напрямую способствует безопасному развитию российской экономики и общества.

Источник: naked-science.ru