Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН представили инновационный метод быстрого контроля мерзлых грунтов. Эта разработка позволит мгновенно реагировать на почвенные изменения и существенно снижать угрозы для инфраструктурных объектов.

Вызовы глобального потепления и защита Севера

Несмотря на дискуссии в научной среде, современные данные убедительно подтверждают рост температур, особенно в российской Арктике. Таяние многолетней мерзлоты из-за климатических сдвигов вызывает обоснованную тревогу: без оперативных мер возможны разрушения домов, дорог, ЛЭП и других жизненно важных сооружений. Ученые сосредоточены на создании эффективных инструментов адаптации, включая системы мониторинга для заблаговременного выявления рисков и предотвращения аварий.

Ограничения традиционных методов наблюдения

Стандартный мониторинг температурных процессов в грунте основан на бурении скважин с установкой датчиков. Государственные программы предусматривают развертывание общенациональной сети таких точек. Однако ключевой недостаток классического подхода — медленное распространение тепла к сенсорам, что задерживает получение критически важной информации.

Прорывная технология от сибирских исследователей

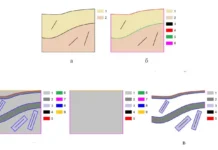

«Мы предложили принципиально новую технологию оперативного контроля, — поясняет Игорь Владиславович Михайлов, к.т.н., старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН. — В неглубоких скважинах размещаются чувствительные датчики, а для генерации сигнала используются индукционные катушки или токовые линии. Основная концепция: передатчики в одной скважине и приемники в соседней обеспечивают взаимное сканирование пространства между ними для точной фиксации изменений. Возможен и вариант с наземным генератором, взаимодействующим с подземными сенсорами. Короткие электромагнитные импульсы и анализ отклика позволяют детально оценивать состояние, особенно верхнего талого слоя, причем технология эффективна для любых типов грунтов».

Инновационный мониторинг мерзлых грунтов в реальном времени

Этот передовой метод дает возможность непрерывно отслеживать состояние вечномерзлых грунтов! Представьте: между двумя скважинами находится участок грунта, который начинает оттаивать. Специальное оборудование фиксирует малейшие изменения его электрического сопротивления. Замечательно то, что сопротивление снижается прямо пропорционально степени протаивания и росту температуры, действуя как точный индикатор.

От нефтяных пластов к вечной мерзлоте: история прорыва

«Изначально технология межскважинного просвечивания родилась в нефтяной отрасли, — подчеркнул Игорь Михайлов. — Специалисты стремились визуализировать насыщенность пород нефтью и отслеживать движение флюидов в пластах, что особенно важно для месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, требующей прогрева паром. Используя катушки индуктивности в геофизических приборах, опускаемых в соседние скважины, удавалось визуализировать перемещение жидкостей и оконтуривать зоны распространения углеводородов и воды. Наши ученые совершили прорыв, впервые предложив использовать для аналогичных целей импульсные сигналы, но уже в сфере мониторинга мерзлоты! Стационарные источники и приемники в скважинах с импульсными сигналами позволяют оперативно и эффективно оценивать состояние мерзлых слоев. Это открывает блестящие перспективы для безопасного строительства и добычи ресурсов в суровых арктических условиях!»

Наглядные данные для быстрого реагирования

Благодаря мощному программному обеспечению ученые мгновенно получают понятные графики и детальные карты распределения сопротивления. Это позволяет оперативно выявлять потенциально опасные зоны и принимать обоснованные решения. Например, при угрозе безопасности здания можно своевременно эвакуировать людей или начать реконструкцию. Так технология импульсного мониторинга становится надежным инструментом предотвращения аварий и защиты людей и имущества!

Дистанционная передача данных: информация всегда под рукой

Ученые предлагают передавать собранные данные удаленно — через GPS или мобильные сети — прямиком в рабочую группу. Установленные датчики будут автоматически отправлять результаты наблюдений в офис, где специалисты смогут их немедленно обработать и проанализировать, обеспечивая постоянный контроль.

Уверенный шаг к практическому внедрению

«Сейчас мы с энтузиазмом проводим практические испытания, — подытожил Игорь Михайлов. — Используем настройки оборудования, оптимизированные с помощью математических моделей, и параллельно проверяем их в физических экспериментах. Наша цель — убедиться в безупречной работе метода в реальных условиях. Предварительные расчеты вселяют уверенность в осуществимости проекта, и сейчас мы с нетерпением подтверждаем его высокую эффективность на практике!»

Захватывающий материал подготовлен благодаря гранту Министерства науки и высшего образования России в рамках масштабной федеральной инициативы — Десятилетия науки и технологий!

Эксклюзивные данные и впечатляющие фотографии предоставлены командой Управления по популяризации научных достижений Сибирского отделения РАН, чья работа вдохновляет на новые открытия.

Источник: scientificrussia.ru