Группа российских ученых во главе с Никитой Чернецовым провела исследования, которые кардинально изменили подход к пониманию механизмов миграции птиц. Благодаря работе сотрудников Зоологического института РАН и Санкт-Петербургского государственного университета, при поддержке Российского научного фонда (РНФ), удалось выяснить: навигация юных пернатых оказывается намного сложнее и изощреннее, чем ранее считалось. Свежие открытия открывают потенциал для создания новых автономных навигационных устройств, что приносит практическую пользу за пределами орнитологии.

Уникальный врожденный навигационный арсенал птиц

Длительное время биологи предполагали, что молодые перелетные птицы руководствуются элементарной врожденной схемой — своеобразными «часами» и «компасом», задающими старт, маршрут и продолжительность первой дальней дороги. Они считали, что дебютный перелет совершается благодаря набору строго запрограммированных рефлексов, в то время как исключительно опытные взрослые особи способны закладывать поправки и реагировать на внешние условия.

Однако исследование представителей видов, таких как болотная камышевка (Acrocephalus palustris) и серая мухоловка (Muscicapa striata), демонстрирует: даже неопытные, впервые мигрирующие особи используют множество природных ориентиров, позволяющих им уверенно находить путь на большие расстояния. Светила, магнитные линии Земли, чередование дня и ночи, а также иные факторы составляют сложную интегрированную систему, которая помогает ориентироваться даже в условиях, когда привычные ориентиры недоступны.

Эксперименты и новые взгляды на миграционные пути

Еще в середине прошлого века классические эксперименты с перемещением птиц (например, транспортировка скворцов между странами) показали: взрослые особи способны быстро корректировать свой курс и возвращаться к привычным зимовкам. Молодые же пернатые продолжали следовать исходному направлению, словно следуя врожденной инструкции.

На современном этапе ученые сравнили разные виды, в том числе серых мухоловок, садовых славок (Sylvia borin) и болотных камышевок, и обнаружили, что у каждой группы свои нюансы навигационной «настройки». Например, одни виды сильнее полагаются на звездное небо, а другие на магнитные ориентиры или изменение длины светового дня по мере продвижения к географической цели.

Особую роль играют «маяки», своеобразные природные сигналы, которые включаются в работу в зависимости от сменяющихся условий — изменения времени суток, погодных факторов или особенностей рельефа. Благодаря такой многоуровневой системе, молодые птицы способны успешно завершать первый в своей жизни перелет, преодолевая тысячи километров.

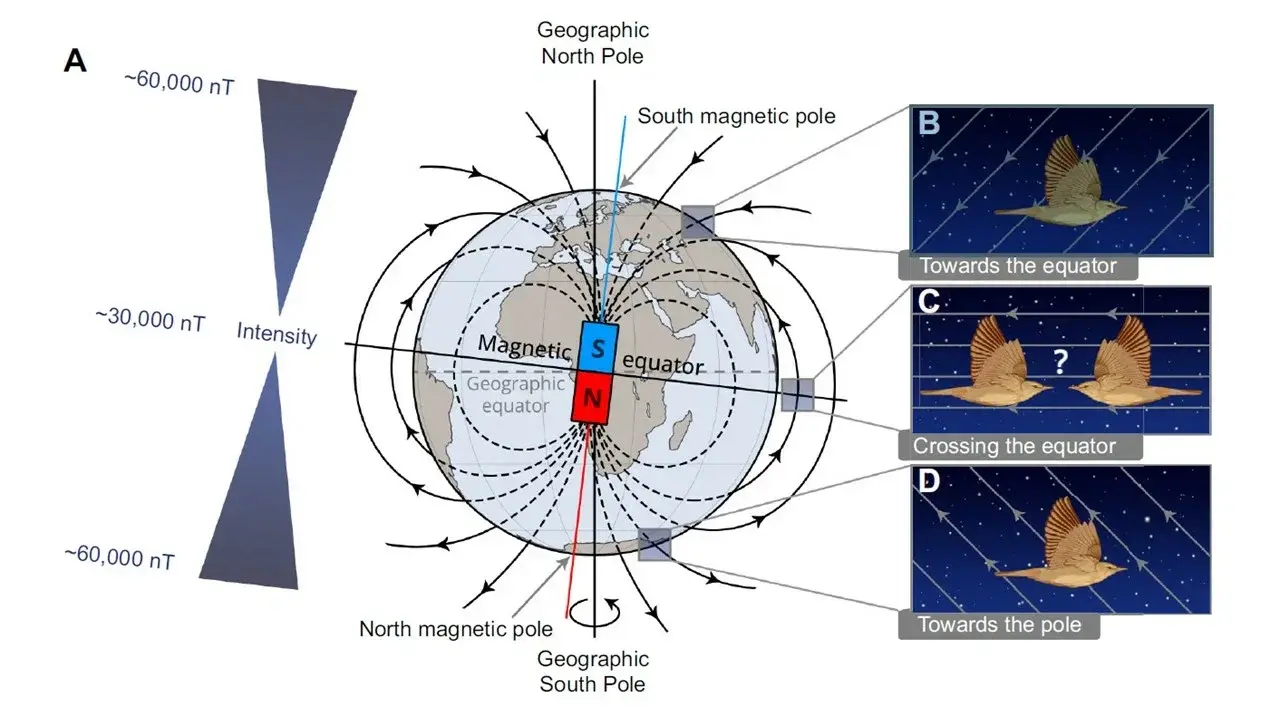

Роль магнитного компаса в навигаторских способностях пернатых

Одна из ключевых загадок миграции птиц — работа их «магнитного компаса». Как удалось выяснить во время имитации пересечения магнитного экватора в лабораторных условиях, птицы не различают традиционные направления север-юг. Вместо этого их воспринимающий аппарат оперирует понятиями «к полюсу» и «к экватору». В северном полушарии это соответствует движению на север и на юг соответственно.

Такие особенности восприимчивости к магнитным полям Земли позволяют молодым особям, не имеющим опыта предыдущих миграций, выдерживать нужный курс и не сбиваться даже при попадании в условия, совершенно отличные от привычных.

Открытия, которые вдохновляют и ведут к новым технологиям

Помимо теоретического значения, исследования, проведенные сотрудниками Зоологического института РАН и СПбГУ, обладают прикладным потенциалом. Изучение сложной, многокомпонентной врожденной системы ориентации, свойственной болотным камышевкам, серым мухоловкам и садовым славкам, уже стимулирует инженеров к созданию автономных навигационных решений, работающих без опоры на спутниковые сигналы. Такие разработки особенно востребованы в условиях, когда связь ограничена или отсутствует вовсе.

Благодаря поддержке Российского научного фонда (РНФ) и настойчивой работе ведущих специалистов, наука открывает двери к новым возможностям, как для сохранения природного разнообразия, так и для технологического прогресса. Эксперименты и анализ большого массива данных позволяют взглянуть на миграцию пернатых глазами самих путешественников — как на настоящую одиссею, которую они проходят, опираясь на своё врожденное мастерство навигации.

Будущее в синтезе науки и техники

Открытие врожденных «маяков» у перелетных птиц обезоруживает скептиков — природа создала необычайно тонкий и надежный навигационный механизм. Уверенные перелеты через пол-мира, без GPS, по внутренним подсказкам, доказывают: наш мир полон гармонии и уникальных решений. И сегодня опыт болотных камышевок, серых мухоловок и садовых славок вдохновляет не только биологов, но и инженеров, предлагая новые горизонты для развития современных навигационных систем.

Оптимистичный взгляд на будущее базируется на синтезе глубоких фундаментальных исследований и их практических воплощений: подобно птицам, мы учимся слышать сигналы, заложенные самой природой, и применять их для движения вперед — с уверенностью, точностью и вдохновением.

В природе каждую осень и весну разворачивается поистине удивительное явление — массовая миграция птиц. Тысячи километров преодолевают крылатые путешественники, летя сквозь разные климатические зоны и ориентируясь по сложнейшим природным "маякам". Особенное значение среди этих ориентиров имеет магнитный экватор — невидимая линия на Земле, где магнитное поле становится строго горизонтальным, а его вертикальная составляющая полностью исчезает. Для птиц этот участок маршрута — настоящий вызов, ведь именно здесь они должны сориентироваться и выбрать дальнейшее направление полёта.

Магнитный экватор: Невидимый “рубеж” для мигрантов

Магнитный экватор проходит практически параллельно географическому, но в ряде регионов заметно отклоняется: в Южной Америке смещается севернее, а в Индийском океане — чуть южнее. Это создает уникальные условия для перелетных птиц. Когда стая, следуя своим инстинктам, достигает зоны этого экватора, она сталкивается с необходимостью сменить ориентацию — вместо полета просто в сторону экватора переключиться на движение к полюсу. Однако, в естественных условиях для большинства видов дальнейшим ориентиром становится всё тот же юг — путь к зимним кварталам, чаще всего расположенным намного южнее первоначальной позиции.

Эксперимент: Птицы против "магнитной слепоты"

Чтобы узнать, как молодые птицы, например, болотные камышевки (Acrocephalus palustris) и серые мухоловки (Muscicapa striata), справляются с «магнитной слепотой», ученые провели необычный эксперимент. Птиц, которые ещё ни разу не участвовали в дальних перелётах, поместили на несколько суток в специальные условия — "ориентационно слепой" участок, имитирующий магнитный экватор. Важно подчеркнуть: во время опыта пернатые не имели доступа ни к естественному освещению, ни к звездному небу, ни даже к обычным биологическим сигналам, связанным с длиной светового дня. Единственным ориентиром для них оставалось только магнитное поле.

По завершении этого необычного "отпуска" молодых птиц разместили в круговых аренах — небольших конусообразных клетках, где учёные внимательно наблюдали за их поведением и попытками выбрать направление для дальнейшего движения.

Неожиданные результаты: птицы верны своим маршрутам

Выводы оказались крайне оптимистичными: ни болотные камышевки, ни серые мухоловки не изменили своего изначального курса и по-прежнему тянулись к экватору, выбирая южное направление — даже будучи ограничены только магнитным ориентиром. Это говорит о том, что врождённые миграционные программы у данных видов обладают удивительной стабильностью. Интересно, что похожие опыты с другим видом, садовой славкой (Sylvia borin), дали противоположный эффект: славки после пребывания в магнитной “слепой” зоне меняли свою ориентацию и устремлялись к северу, к полюсу.

Эволюция навигации: индивидуальные стратегии у разных видов

Ученые выдвинули предположение, что различия в поведении обусловлены спецификой навигационных стратегий разных видов. Некоторые птицы полагаются исключительно на магнитное поле, другие же активно используют дополнительные ориентиры — положение звездного неба, изменение продолжительности дня, ландшафтные детали. Вероятно, когда болотные камышевки и серые мухоловки оказываются без доступа к дополнительным сигналам, они не могут "переключиться" после условного магнитного экватора — и продолжают следовать заложенному изначально маршруту. Садовые славки, напротив, способны гибко изменять курс даже в новых условиях.

Навигация — искусство природы и источник вдохновения

Как отмечает руководитель проекта, доктор биологических наук Никита Чернецов, наблюдение за перелетами птиц открывает перед нами новые горизонты понимания природных механизмов адаптации. Птицы не только основываются на врождённых программах, но и активно обучаются по мере накопления опыта — например, осваивают "звёздную карту" и поправляют маршрут, ориентируясь по небу во время миграционных остановок, как это делают болотные камышевки в Кении.

Результаты подобных исследований наглядно демонстрируют гибкость и творческий подход природы к задачи ориентации и выживания. Понимание принципов навигации в животном мире не только расширяет круг наших знаний, но и пробуждает идеи для создания новых бионических технологий — от автономных роботов, до самообучающихся навигационных систем, способных работать в самых сложных условиях. Мир птиц продолжает вдохновлять и удивлять исследователей по всему миру, а значит, на наших глазах могут родиться настоящие прорывы в науке и технике!

В ближайшем будущем команда ученых планирует углубить свои исследования, проведя ряд экспериментов со взрослыми серыми мухоловками. Эти птицы, уже имеющие опыт пересечения магнитного экватора и нахождения в зоне горизонтального магнитного поля, могут стать настоящим ключом к разгадке особенностей ориентации пернатых в процессе миграции. Особый интерес вызывает вопрос: смогут ли взрослые и опытные особи воспринимать горизонтальное магнитное поле как новый сигнал для смены ориентировки — не на экватор, а на магнитный полюс Земли, чтобы продолжить свой путь на юг?

Путь к новым открытиям в миграции птиц

В ходе этих масштабных исследований ученые надеются выяснить, меняют ли взрослые птицы свою стратегию навигации в зависимости от получаемых магнитных сигналов. Молодые особи, например, при первом пересечении магнитного экватора ориентируются по внутренним, врожденным "маякам". Однако с возрастом и накоплением опыта у птиц могут появляться новые паттерны поведения: возможно, взрослые серые мухоловки начнут реагировать на горизонтальное магнитное поле иначе, чем их молодые сородичи.

Подобные работы открывают двери к глубокому пониманию природы удивительных миграционных маршрутов птиц. Они позволяют не только проследить, каким образом наш пернатый сосед находит путь сквозь тысячи километров, полагаясь на тонкие магнитные сигналы, но и раскрывают таинственные механизмы анатомии, физиологии и даже памяти у птиц. Исследование направлено на то, чтобы установить, насколько гибка система ориентации у серых мухоловок и могут ли опытные особи использовать новые тактики ориентации в ответ на изменения окружающей среды.

Значение исследований для будущего

Полученные результаты не только расширят теоретические знания о миграции пернатых, но и помогут в разработке мер по их защите. Понимание, как птицы реагируют на магнитные поля, особенно важно в условиях глобальных изменений климата и растущего антропогенного воздействия на окружающую среду. По мере углубления наблюдений за поведением взрослых особей ученые надеются собирать всё больше убедительных данных, которые проливают свет на потрясающую природную навигацию птиц.

В целом эти исследования вдохновляют своим оптимизмом: они подтверждают, насколько природа многообразна и изобретательна, а также открывают новые горизонты для будущих научных свершений. Совсем скоро мы сможем узнать еще больше интересных деталей о сложной жизни серых мухоловок — и о том, как они покоряют огромные расстояния, оставаясь неутомимыми путешественниками воздушных просторов.

Источник: indicator.ru