Человеческое тело, дошедшее до нас практически в неизменном виде с доисторической эпохи, является результатом длительного эволюционного процесса. Несмотря на значительное сходство с другими млекопитающими, особенно приматами, люди развили уникальный набор адаптаций. Ключевыми стали три особенности, известные как гоминидная триада: способность к прямохождению, развитая для создания инструментов кисть и эволюционные изменения головного мозга.

Освоение прямохождения стало поворотным моментом в эволюции наших предков, включая как современного Homo sapiens, так и вымершие виды. Этот процесс был обусловлен постепенным переходом древних гоминид от древесного образа жизни к наземному существованию.

Способность передвигаться на двух ногах подарила нашим предкам свободные верхние конечности, что открыло возможность манипулировать различными предметами и создавать орудия труда. Это эволюционное достижение появилось уже у австралопитеков более 3,7 миллиона лет назад, что подтверждается многочисленными палеонтологическими находками, включая окаменелые следы и костные останки.

Интригующим вопросом остается способность австралопитеков к бегу. Известно, что последующие представители рода Homo демонстрировали отличные беговые навыки, что существенно повлияло на их дальнейшую эволюцию.

Современные исследователи провели подробный анализ двигательных способностей знаменитой Люси – представительницы афарских австралопитеков, обитавших около 3,2 миллиона лет назад. Ее хорошо сохранившийся скелет, найденный в Эфиопии в 1974 году, стал основой для важного научного открытия.

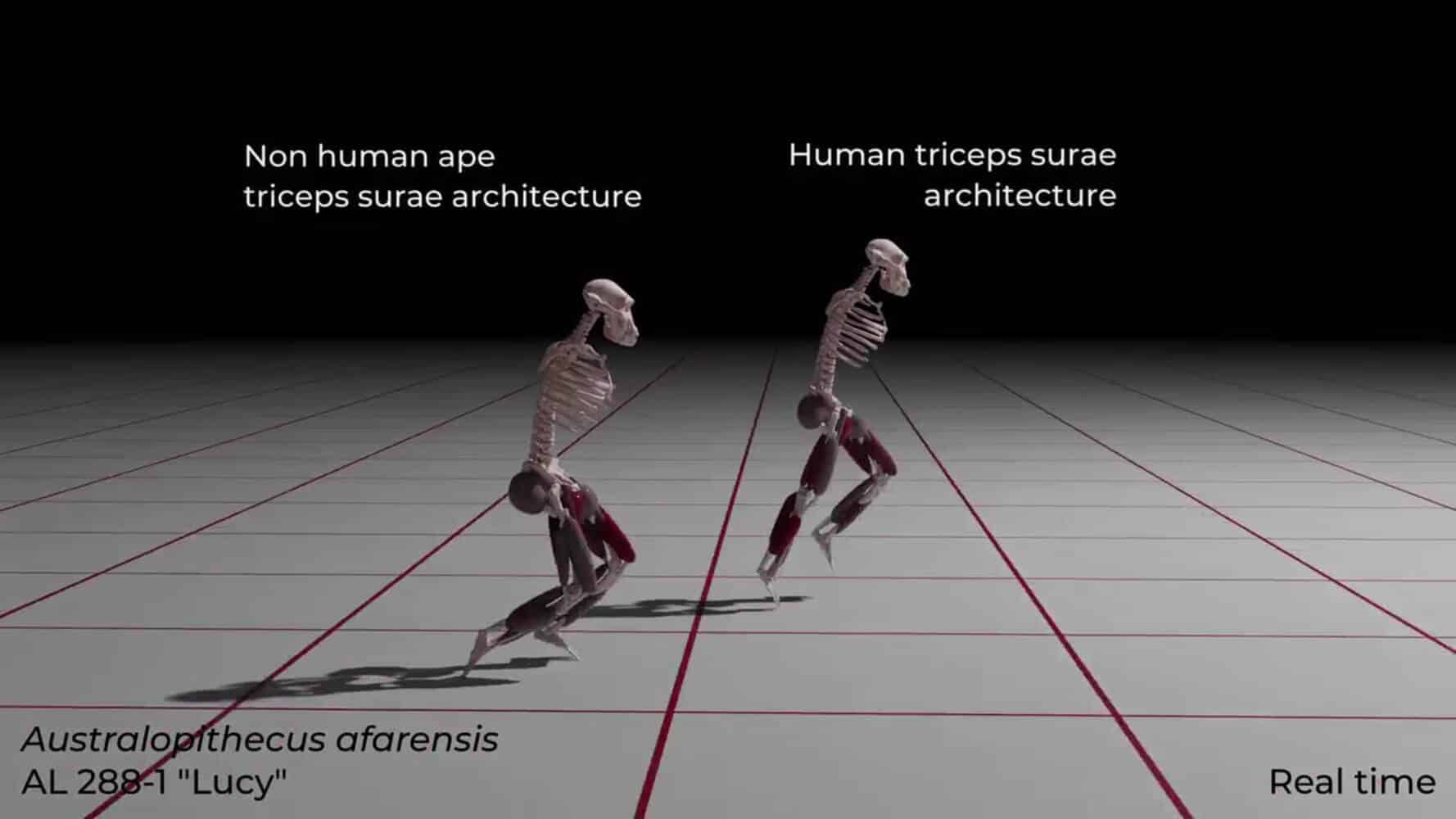

Используя передовые технологии, ученые разработали детальную трехмерную компьютерную модель опорно-двигательного аппарата австралопитека. Она позволила проанализировать работу мышц и взаимодействие костей ног и таза. Применение компьютерного моделирования и технологий машинного обучения помогло рассчитать ключевые параметры бега: максимальную скорость, энергозатраты и выносливость.

Сравнительный анализ с возможностями современного человека показал, что австралопитеки были довольно посредственными бегунами. Хотя они и могли бегать, их способности были ограничены как в скорости, так и в преодолении длинных дистанций.

Энергетические затраты австралопитеков при беге были сопоставимы с показателями других птиц и млекопитающих схожего размера. При этом современные люди расходуют в 1,7-2,9 раза меньше энергии во время бега.

Ключевым фактором, определившим превосходство людей в беге, стало развитие ахиллова сухожилия – крупнейшего сухожилия человеческого тела, соединяющего икроножные мышцы с пяточной костью. Это сухожилие вместе с трехглавой мышцей голени стало фундаментом человеческих беговых способностей.

Компьютерное моделирование показало, что австралопитек с примитивным строением голени мог развивать скорость не более 2,28 метра в секунду. В то же время модель с «человеческими» характеристиками мышц голени демонстрировала почти двукратное превосходство в скорости.

Исследование убедительно доказывает, что естественный отбор целенаправленно совершенствовал беговые способности людей, развивая как скоростные качества, так и выносливость. Эта адаптация не была случайным следствием развития прямохождения, а появилась в процессе эволюционного перехода от австралопитеков к ранним представителям рода Homo.

Источник: naked-science.ru