Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) создали уникальную модель биоморфного нейрона, которая копирует природные механизмы, а также заложили концептуальные принципы для построения на её основе эффективных нейронных сетей.

Архитектура и сходство с живым прототипом

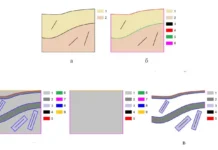

Разработанная модель сочетает структурное и функциональное подобие биологическому нейрону. Она разделена на три ключевых модуля: дендриты, сома и аксон. Эта структура обеспечивает гибкость нейросетевой архитектуры, допуская любые конфигурации соединений между элементами.

Принцип работы и ключевые преимущества

В отличие от традиционных подходов, учитывающих форму импульсов, новая модель сфокусирована на средней частоте их следования. Такой алгоритм увеличивает временной шаг обработки, что напрямую ведет к ускорению расчетов и повышению производительности всей нейросети.

Мемристоры и перспектива сверхбольших сетей

Фундамент технологии – использование мемристоров, выступающих электронными аналогами синапсов. Их применение вкупе с биоморфной моделью открывает путь к созданию компактных автономных нейропроцессоров, способных поддерживать работу масштабных сетей, имитирующих мозговые кортикальные колонки.

Путь к моделированию неокортекса

Кортикальные колонки выбраны для эмуляции неслучайно – они представляют базовые информационные модули мозга. Ученые ТюмГУ уверены, что соединение множества искусственных колонок позволит создать модель неокортекса без потребления огромных вычислительных ресурсов, минимизируя нагрузку за счет специализированных аппаратных решений.

Тестирование и текущие исследования

Для проверки модели была собрана тестовая нейросеть из функциональных блоков с начальными связями, заданными на основе нейрофизиологических данных. Благодаря гранту РФФИ, коллектив университета активно работает над реализацией ассоциативного самообучения и генерации новых ассоциаций в аппаратной нейросети с запоминающей матрицей на основе передового мемристорно-диодного кроссбара.

Источник: scientificrussia.ru